卒業 [陶芸]

12月7日、先月の作陶は失敗だったので、すっかり忘れていたところ、友人から「焼きあがっているらしいので引き取りに行こう」と、連絡があった。

山の上なのだが、当地の紅葉はこの程度

.jpg)

.jpg)

.jpg)

成形で失敗しているので、思っている高さの2/3しかない。

.jpg)

このところ蘭鉢の成形に青磁釉薬をかけていたのだが、もう限界と思うのでそろそろ陶芸を卒業としたい。

本当は合格点に達してからにしたいのだが、もう駄作の増加を止めて撃沈とする。

最後に食器(小鉢)で終了。

.jpg)

もう、食器棚も満杯なので徐々に廃棄。

下手なので欠けが目立っている。

月1回の陶芸に費やした時間を、さて何に使うのかと考えると思いつくものはない。

ともあれ、寝っ転がっているのもよいのではないかなぁ。

山の上なのだが、当地の紅葉はこの程度

.jpg)

.jpg)

.jpg)

成形で失敗しているので、思っている高さの2/3しかない。

.jpg)

このところ蘭鉢の成形に青磁釉薬をかけていたのだが、もう限界と思うのでそろそろ陶芸を卒業としたい。

本当は合格点に達してからにしたいのだが、もう駄作の増加を止めて撃沈とする。

最後に食器(小鉢)で終了。

.jpg)

もう、食器棚も満杯なので徐々に廃棄。

下手なので欠けが目立っている。

月1回の陶芸に費やした時間を、さて何に使うのかと考えると思いつくものはない。

ともあれ、寝っ転がっているのもよいのではないかなぁ。

心、乱れる [陶芸]

11月12日、月1回の陶芸の日。

朝から家人と口喧嘩、陶芸に出かける直前はさらに。

先週末、苦労して書き上げた同人誌の原稿には、料理教室の講師であった老夫婦の口喧嘩をしながらの指導は、ベテラン夫婦にはよくあることなので微笑ましかったなどと書いたが、当事者になるととんでもない。

今日も、先回と同じように蘭鉢を作ろうと出かけた。

先回の作品の素焼きが出来上がっていた。

.jpg)

先回は、高さ20㎝まで上げているので、今日はできれば25㎝を目標としていた。

この教室の高さ制限は25㎝。

1回目に口喧嘩で気持ちが高ぶっている中でも、何とかか20㎝まで上がった。

息を止めてもう少しと思った瞬間、崩れた。

土を練り直して2回目に挑戦。

.jpg)

またもや。

こういう時は、土もヘタるので何度やってもダメだとは分かっているが。

授業料を支払って手ぶらの帰りはないと、時間目いっぱいでやっとの作品。

これでは蘭鉢とはいえない。右は小鉢、260g、200gは切らないと。

.jpg)

下手な陶芸で月1回を楽しんでいるのだから、平常心でないといけない。

出かける前から友人に、今日は失敗すると思うと言っていたとおりに当たった。

宝くじは当たらないのに、こういうことはよく当たる。

桜を見る会の安倍ちゃん、今回はマズイのではないかい。

これで上手く修正できれば、我が国が今以上に心配になる。

朝から家人と口喧嘩、陶芸に出かける直前はさらに。

先週末、苦労して書き上げた同人誌の原稿には、料理教室の講師であった老夫婦の口喧嘩をしながらの指導は、ベテラン夫婦にはよくあることなので微笑ましかったなどと書いたが、当事者になるととんでもない。

今日も、先回と同じように蘭鉢を作ろうと出かけた。

先回の作品の素焼きが出来上がっていた。

.jpg)

先回は、高さ20㎝まで上げているので、今日はできれば25㎝を目標としていた。

この教室の高さ制限は25㎝。

1回目に口喧嘩で気持ちが高ぶっている中でも、何とかか20㎝まで上がった。

息を止めてもう少しと思った瞬間、崩れた。

土を練り直して2回目に挑戦。

.jpg)

またもや。

こういう時は、土もヘタるので何度やってもダメだとは分かっているが。

授業料を支払って手ぶらの帰りはないと、時間目いっぱいでやっとの作品。

これでは蘭鉢とはいえない。右は小鉢、260g、200gは切らないと。

.jpg)

下手な陶芸で月1回を楽しんでいるのだから、平常心でないといけない。

出かける前から友人に、今日は失敗すると思うと言っていたとおりに当たった。

宝くじは当たらないのに、こういうことはよく当たる。

桜を見る会の安倍ちゃん、今回はマズイのではないかい。

これで上手く修正できれば、我が国が今以上に心配になる。

蘭鉢3体 [陶芸]

10月26日、陶芸の日。

今月の陶芸の日が台風で中止になったので、代替でセットされました。

蘭鉢を作ろうと思っていたので、初挑戦しました。

.jpg)

久しぶりの陶芸、高く上げようと最初の試みは上手くいって、あと5㎝と意識したとたんに潰れてしまいました。

気を取り直して大きいのが18㎝、最初に失敗したおかげで中と低、合わせて3体作ることができました。

雨上がりの今朝、山の上にある陶工房にはドングリがいっぱい落ちています。

-e5b36.jpg)

かつては、このドングリのヘタで渋を作って焼きあがったあとに漬けたことがあります。

雨上がりで晴れの朝だったので、今日は今年2度目の朝顔も小さくてもちゃんと咲いてくれました。

.jpg)

.jpg)

過ごしやすくなったのに、このところ眠りの浅い日が続いています。

同人誌の原稿に追われているからなのかなぁ。

今晩は、原稿のことは忘れて眠ります。

今月の陶芸の日が台風で中止になったので、代替でセットされました。

蘭鉢を作ろうと思っていたので、初挑戦しました。

.jpg)

久しぶりの陶芸、高く上げようと最初の試みは上手くいって、あと5㎝と意識したとたんに潰れてしまいました。

気を取り直して大きいのが18㎝、最初に失敗したおかげで中と低、合わせて3体作ることができました。

雨上がりの今朝、山の上にある陶工房にはドングリがいっぱい落ちています。

-e5b36.jpg)

かつては、このドングリのヘタで渋を作って焼きあがったあとに漬けたことがあります。

雨上がりで晴れの朝だったので、今日は今年2度目の朝顔も小さくてもちゃんと咲いてくれました。

.jpg)

.jpg)

過ごしやすくなったのに、このところ眠りの浅い日が続いています。

同人誌の原稿に追われているからなのかなぁ。

今晩は、原稿のことは忘れて眠ります。

市民美術展 [陶芸]

8月30日の今朝も雨。

昨夜、盆栽の友人から「もう焼きあがっていないだろうか? 」と電話があった。この友人を陶芸に誘った責任があるので、今朝「出来上がっていますか? 」と照会したうえで2人で引き取りに行った。

陶芸を始めた頃は、私も焼き上がりが待ち遠しくてドキドキしていたことを思い出す。

2人とも盆栽鉢を作って同じように青磁釉薬をかけている。

違うのは友人は赤い土、私は白い土を使用したところだけ。

私のロクロ成形

.jpg)

.jpg)

友人のタタラ成形

.jpg)

これだけの作品を6回目にして作った、友人の熱意と器用さには驚きである。

友人の手びねり

.jpg)

また、土が違うだけでこれほどの色の差も出たのだ。

たまたま、友人の照会から今朝引き取りに行き、直後に私は先回の自分の作品と併せれば1作品として市民美術展に出展できるレベルではないかと閃いた。

.jpg)

市民美術展の締め切りが迫っていたので、急遽、タイトルを「青磁二鉢『川の流れのように』」と付し、出品料を添えて申し込んできた。

「奨励賞でもいただければ今後の励みになるのだが」と、担当者等に冗談を飛ばしてきたのだが、無反応。

役所の人はみんな真面目である。

それとも、「ボケ老人が」と呆れているのだろうか・・・。

昨夜、盆栽の友人から「もう焼きあがっていないだろうか? 」と電話があった。この友人を陶芸に誘った責任があるので、今朝「出来上がっていますか? 」と照会したうえで2人で引き取りに行った。

陶芸を始めた頃は、私も焼き上がりが待ち遠しくてドキドキしていたことを思い出す。

2人とも盆栽鉢を作って同じように青磁釉薬をかけている。

違うのは友人は赤い土、私は白い土を使用したところだけ。

私のロクロ成形

.jpg)

.jpg)

友人のタタラ成形

.jpg)

これだけの作品を6回目にして作った、友人の熱意と器用さには驚きである。

友人の手びねり

.jpg)

また、土が違うだけでこれほどの色の差も出たのだ。

たまたま、友人の照会から今朝引き取りに行き、直後に私は先回の自分の作品と併せれば1作品として市民美術展に出展できるレベルではないかと閃いた。

.jpg)

市民美術展の締め切りが迫っていたので、急遽、タイトルを「青磁二鉢『川の流れのように』」と付し、出品料を添えて申し込んできた。

「奨励賞でもいただければ今後の励みになるのだが」と、担当者等に冗談を飛ばしてきたのだが、無反応。

役所の人はみんな真面目である。

それとも、「ボケ老人が」と呆れているのだろうか・・・。

陶芸の日 [陶芸]

8月7日、先月は休んだ陶芸教室、月1回では、まるでお遊びでしかないのだが折角覚えた陶芸なので休みながらでも行っている。

熱中していた時は、3つの教室で月10日は通っていた。

今年の初めからは、盆栽の先輩でもある歳上の友人を陶芸にお誘いしている。

まだ6回目の友人は、タタラ(板)作りで、こんなリッパな盆栽鉢を作ってしまった。

.jpg)

元々、器用な人なので型を厚手のペニヤ板で作ってきて、それに陶土を貼り付けたわけだ。

.jpg)

曰く、「型作りの方がよほど簡単であった。」

私が陶芸6回目の頃は、ボール紙を切った型で何枚も土を切って貼り合わせてる程度であったので、作品もヘナヘナであった。

今日の私のロクロ成形による盆栽鉢作品はというと

.jpg)

もう、数百回も教室通いをしているのに、まだ安定して作陶することができない。

ロクロ成形は土の中心を出すことが、最も大切で最も基本的なこと。

.jpg)

これで中心は出ていたと思ったのだが、無理をして出したつもりになっていただけなので失敗した。

2回目にやっとだましだまし作ったのだが、気持ちが落ち着いていないので駄目である。

この教室は、10時~15時までに成形と道具の清掃まで終えなければならないのでハードではある。

ロクロの回転台で直に成形すると、作品を乾燥のために取り出す時に苦労する。

そこで回転台の上に円形ベニヤ板をはめて作陶すれば、板ごと外して乾燥させることができる。

.jpg)

ところがロクロの回転台とはめる板の間に微妙に隙間が生じているので、それだけて素人には上手く中心が出せない。

.jpg)

回転台と板の間に薄い布を被せることで、ブレが生じなくなることを教えたくれたのは新しい先生であった。

これまでの何人もの先生は教えてくれなかったし、気が付かなかった自分も不勉強であった。

友人は、このような板を寸分の狂いもなく作る技術を持っているだろうと確信している。

不勉強な素人陶芸は、道具と心と技術が揃ったときでしか上手くいかない。

熱中していた時は、3つの教室で月10日は通っていた。

今年の初めからは、盆栽の先輩でもある歳上の友人を陶芸にお誘いしている。

まだ6回目の友人は、タタラ(板)作りで、こんなリッパな盆栽鉢を作ってしまった。

.jpg)

元々、器用な人なので型を厚手のペニヤ板で作ってきて、それに陶土を貼り付けたわけだ。

.jpg)

曰く、「型作りの方がよほど簡単であった。」

私が陶芸6回目の頃は、ボール紙を切った型で何枚も土を切って貼り合わせてる程度であったので、作品もヘナヘナであった。

今日の私のロクロ成形による盆栽鉢作品はというと

.jpg)

もう、数百回も教室通いをしているのに、まだ安定して作陶することができない。

ロクロ成形は土の中心を出すことが、最も大切で最も基本的なこと。

.jpg)

これで中心は出ていたと思ったのだが、無理をして出したつもりになっていただけなので失敗した。

2回目にやっとだましだまし作ったのだが、気持ちが落ち着いていないので駄目である。

この教室は、10時~15時までに成形と道具の清掃まで終えなければならないのでハードではある。

ロクロの回転台で直に成形すると、作品を乾燥のために取り出す時に苦労する。

そこで回転台の上に円形ベニヤ板をはめて作陶すれば、板ごと外して乾燥させることができる。

.jpg)

ところがロクロの回転台とはめる板の間に微妙に隙間が生じているので、それだけて素人には上手く中心が出せない。

.jpg)

回転台と板の間に薄い布を被せることで、ブレが生じなくなることを教えたくれたのは新しい先生であった。

これまでの何人もの先生は教えてくれなかったし、気が付かなかった自分も不勉強であった。

友人は、このような板を寸分の狂いもなく作る技術を持っているだろうと確信している。

不勉強な素人陶芸は、道具と心と技術が揃ったときでしか上手くいかない。

ロクロ作り [陶芸]

4月9日、今月の陶芸日でした。先日、お気に入りの鉢を手が滑って割ってしまったので再作成しました。

これまで何度か、陶芸写真をアップしていましたが、自分で作っている最中の写真は当然に自分では撮れませんでした。たまたま、今日の隣でロクロ作りをしていた人はフィルム時代からカメラをされていて、T市でカメラの先生もされていたということだったので、私がコクロ作りをしているところの写真を撮っていただきました。

ただ、釣りと陶芸には半分壊れたカメラしか携行していないので、その人には失礼しました。

念のため申し添えますと、ごっつい手で泥まみれになってロクロを回しているような絵になる写真を求めて、わざと土を手に塗りたくった状態で撮ってもらいました。目論見は見事失敗して芸術的な写真にはなりませんでした。手がこれだけ泥だらけであれば、芯出し中の土ももっと泥だらけであるはずです。

それと、これらの写真の対角線状に暗くなっているのはレンズカバーが完全に開かなくなっているからです。

ともあれ、出来上がった作品です。

右側の作品は、ロクロ作りをして上から土をわざと塗り付けました。左側は余って固くなってしまった土で無理して適当に作ったものです。

捨てようと思っていて今回の見本にした割れてしまった鉢も、この状態で何か植えればいいのではないかという盆栽の友人の意見に従い、破断面だけをグラインダーて削って使用することにしました。

食器ならば絶対にあり得ないことですが、植木鉢の作成は陶芸といってもなにかと気が楽です。

これまで何度か、陶芸写真をアップしていましたが、自分で作っている最中の写真は当然に自分では撮れませんでした。たまたま、今日の隣でロクロ作りをしていた人はフィルム時代からカメラをされていて、T市でカメラの先生もされていたということだったので、私がコクロ作りをしているところの写真を撮っていただきました。

ただ、釣りと陶芸には半分壊れたカメラしか携行していないので、その人には失礼しました。

念のため申し添えますと、ごっつい手で泥まみれになってロクロを回しているような絵になる写真を求めて、わざと土を手に塗りたくった状態で撮ってもらいました。目論見は見事失敗して芸術的な写真にはなりませんでした。手がこれだけ泥だらけであれば、芯出し中の土ももっと泥だらけであるはずです。

それと、これらの写真の対角線状に暗くなっているのはレンズカバーが完全に開かなくなっているからです。

ともあれ、出来上がった作品です。

右側の作品は、ロクロ作りをして上から土をわざと塗り付けました。左側は余って固くなってしまった土で無理して適当に作ったものです。

捨てようと思っていて今回の見本にした割れてしまった鉢も、この状態で何か植えればいいのではないかという盆栽の友人の意見に従い、破断面だけをグラインダーて削って使用することにしました。

食器ならば絶対にあり得ないことですが、植木鉢の作成は陶芸といってもなにかと気が楽です。

失敗だったメインの鉢 [陶芸]

4月3日、今年の元旦に録画しておいた「年の初めはさだまさし」を断続的に観ていたのだが、今朝、やっと最後の30分あまりを見終えた。最後は、さだまさしが「春爛漫」で、桜の花は幸せ色だと歌っていてタイムリーとなった。

午後、陶工房へ電話したら先月の作品が窯出しされているというので友人と工房へでかけた。今回は釉薬の失敗はないと思っていたのだが、やっぱり失敗している。安全策を取ったので油断していたのだろうと思われる。

洋風の盆栽鉢と考えて絵柄も簡単デザインにしていたが、またもや釉薬で失敗。

.jpg)

絵柄の中心部の釉薬が飛んでいる。

.jpg)

原因を考えてみたところ、鉢の内側の釉薬を飛ばすために使用する熱した蝋を、作品の表面に誤って漏らしていた。その蝋を削ったうえペーパー掛けして落としたつもりであったが、意外と深くまで蝋が進入していたのであろう。透明釉薬を飛ばしてしまったようだ。

これは、作陶段階でロクロの失敗で変形と分かっていた。

.jpg)

本焼きでその点が顕著になっただけのことで想定していたこと。

余った土で作った手びねりの作品が、一番まともであったというのは悲しい事実。

.jpg)

腰痛で2年間休み、復活して4回目であったが気持ちが乗っていないということなのか。とても元の状態に戻れないようだ。

陶芸は、その時々の気持ちがそのまま結果として表れるので怖い。

気を入れ直さない限り次回からも進歩が望めないようだ。

ところで、この工房は岩崎御嶽山という低い山の上にあり、散歩道にもなっているところで、いいタイミングで桜が観られた。

.jpg)

.jpg)

ならば、登りとは反対方向へ降りた所にある岩崎城の開花状況はどうかと確認してみた。

やっぱり正面方向はまだまだであったというか、例年より木が弱っているようにも思われた。城址公園内の桜はよく咲いていたものの城との位置関係がよろしくないと思う。

.jpg)

.jpg)

山や城に近い桜祭りの会場になる河畔の桜も芳しくなかった。これらは、すべて近い範囲内なのだが環境によってそんなにも開花に差があるものなのかと、ちょっと驚きである。

今朝、タイムリーと思っていた、さだまさしの「春爛漫」のように、当地はまだ幸せ色には染まっていないようす。

午後、陶工房へ電話したら先月の作品が窯出しされているというので友人と工房へでかけた。今回は釉薬の失敗はないと思っていたのだが、やっぱり失敗している。安全策を取ったので油断していたのだろうと思われる。

洋風の盆栽鉢と考えて絵柄も簡単デザインにしていたが、またもや釉薬で失敗。

.jpg)

絵柄の中心部の釉薬が飛んでいる。

.jpg)

原因を考えてみたところ、鉢の内側の釉薬を飛ばすために使用する熱した蝋を、作品の表面に誤って漏らしていた。その蝋を削ったうえペーパー掛けして落としたつもりであったが、意外と深くまで蝋が進入していたのであろう。透明釉薬を飛ばしてしまったようだ。

これは、作陶段階でロクロの失敗で変形と分かっていた。

.jpg)

本焼きでその点が顕著になっただけのことで想定していたこと。

余った土で作った手びねりの作品が、一番まともであったというのは悲しい事実。

.jpg)

腰痛で2年間休み、復活して4回目であったが気持ちが乗っていないということなのか。とても元の状態に戻れないようだ。

陶芸は、その時々の気持ちがそのまま結果として表れるので怖い。

気を入れ直さない限り次回からも進歩が望めないようだ。

ところで、この工房は岩崎御嶽山という低い山の上にあり、散歩道にもなっているところで、いいタイミングで桜が観られた。

.jpg)

.jpg)

ならば、登りとは反対方向へ降りた所にある岩崎城の開花状況はどうかと確認してみた。

やっぱり正面方向はまだまだであったというか、例年より木が弱っているようにも思われた。城址公園内の桜はよく咲いていたものの城との位置関係がよろしくないと思う。

.jpg)

.jpg)

山や城に近い桜祭りの会場になる河畔の桜も芳しくなかった。これらは、すべて近い範囲内なのだが環境によってそんなにも開花に差があるものなのかと、ちょっと驚きである。

今朝、タイムリーと思っていた、さだまさしの「春爛漫」のように、当地はまだ幸せ色には染まっていないようす。

呉須絵の再挑戦 [陶芸]

3月21日、春分の日、雨なるも暖かい日でした。

2週間前に成形した鉢の釉薬掛けの日です。先回は呉須絵が黄瀬戸釉薬で流れてしまい失敗しました。今回は、白い土と赤い土を混ぜて成形したため下地がベージュ色に仕上がるので、シンプルな模様絵にして釉薬も透明釉を使用しました。つまり失敗しない安全策をとったわけです。

上部が湾曲している成形での失敗が、素焼きをすると顕著に表れます。見た目だけの形に仕上げても、無理をした結果が明らかになるわけです。その意味で土はほんとうに正直です。

.jpg)

手びねりの押印した作品は、小さいひびが入っていても本焼きでひびが拡大しなければ、手びねりゆえに気にはならないでしょう。

.jpg)

予定よりも早く簡単に仕上げたので、友人とともに「石見の喫茶店」へ行ってみました。入り口に小牡丹桜が生けてあったのですが、チャラチャラと気楽にシャッターボタンを押していたので、大ボケで載せられません。

棚のものも桜だと思って撮っていたのですが、帰宅後に確認したら杏に小手毬でした。

.jpg)

言い訳をすれば、この喫茶店は薄暗いしお客さんも多いので、許可を得たといえどもゆっくりとは撮れません。

午後からは、アザレアが咲き誇っているので室内のゆっくり撮影で時間を費やしました。

-82907.jpg)

長く続けてきた「小さい石の展示会」からの紹介写真、この石を以って最後といたします。

.jpg)

香川県サヌカイト(讃岐岩) 石銘 「晴嵐波濤」

2週間前に成形した鉢の釉薬掛けの日です。先回は呉須絵が黄瀬戸釉薬で流れてしまい失敗しました。今回は、白い土と赤い土を混ぜて成形したため下地がベージュ色に仕上がるので、シンプルな模様絵にして釉薬も透明釉を使用しました。つまり失敗しない安全策をとったわけです。

上部が湾曲している成形での失敗が、素焼きをすると顕著に表れます。見た目だけの形に仕上げても、無理をした結果が明らかになるわけです。その意味で土はほんとうに正直です。

.jpg)

手びねりの押印した作品は、小さいひびが入っていても本焼きでひびが拡大しなければ、手びねりゆえに気にはならないでしょう。

.jpg)

予定よりも早く簡単に仕上げたので、友人とともに「石見の喫茶店」へ行ってみました。入り口に小牡丹桜が生けてあったのですが、チャラチャラと気楽にシャッターボタンを押していたので、大ボケで載せられません。

棚のものも桜だと思って撮っていたのですが、帰宅後に確認したら杏に小手毬でした。

.jpg)

言い訳をすれば、この喫茶店は薄暗いしお客さんも多いので、許可を得たといえどもゆっくりとは撮れません。

午後からは、アザレアが咲き誇っているので室内のゆっくり撮影で時間を費やしました。

-82907.jpg)

長く続けてきた「小さい石の展示会」からの紹介写真、この石を以って最後といたします。

.jpg)

香川県サヌカイト(讃岐岩) 石銘 「晴嵐波濤」

ロクロ作りと紐作り [陶芸]

2月12日、4日連続の陶工房通いになった。最初は作陶展への持ち込み、翌日は七宝焼き絵付け体験、3日目は作品の引き取り、そして今日が作陶日。

先月、陶芸にお誘いした盆栽連盟の友人が、すっかり陶芸に興味を持ってしまい今月もしまい鉢作りである。私も半年ぶりのロクロによるイワヒバ用鉢の作陶に臨んだ。

ロクロ作り

まずは菊練り、結構腰に負担がかかるのだが土を均一にしておかないと、結果的に成形がうまくいかない。大切な作業である。

.jpg)

芯だし

.jpg)

きっちりと中心を据えておかないと、うまく円形に作れない。今日は、土がズレてしまってごまかして芯だしをしたので、最後までたたってしまった。

成形

天日乾燥

.jpg)

高台を切って完成。

.jpg)

友人は紐作り

まだ2回目の陶芸なのだが、すっかり熱が入って梅型の型紙を用意してきたようだ。

.jpg)

これを底板にして、紐を積み上げて作っていく。

.jpg)

.jpg)

講師が3人いるのだが、立ち代わって3人からの指導を受けて、すっかり人気者になった友人。

.jpg)

2回目とは思えないような作品が出来上がった。次回の釉薬掛けでは織部に黄瀬戸を掛けるのだと意気込んでいる。黄瀬戸が負けそうなので黄瀬戸に織部を薦めておいたが、陶芸熱がしばらく続きそうだ。

私も、楽しくできるのでしばらく続けることになりそうな気配がする。

夜になって、腰・腕・背中の筋肉痛、座り作業ではあるが全身を使っているようだ。

先月、陶芸にお誘いした盆栽連盟の友人が、すっかり陶芸に興味を持ってしまい今月もしまい鉢作りである。私も半年ぶりのロクロによるイワヒバ用鉢の作陶に臨んだ。

ロクロ作り

まずは菊練り、結構腰に負担がかかるのだが土を均一にしておかないと、結果的に成形がうまくいかない。大切な作業である。

.jpg)

芯だし

.jpg)

きっちりと中心を据えておかないと、うまく円形に作れない。今日は、土がズレてしまってごまかして芯だしをしたので、最後までたたってしまった。

成形

天日乾燥

.jpg)

高台を切って完成。

.jpg)

友人は紐作り

まだ2回目の陶芸なのだが、すっかり熱が入って梅型の型紙を用意してきたようだ。

.jpg)

これを底板にして、紐を積み上げて作っていく。

.jpg)

.jpg)

講師が3人いるのだが、立ち代わって3人からの指導を受けて、すっかり人気者になった友人。

.jpg)

2回目とは思えないような作品が出来上がった。次回の釉薬掛けでは織部に黄瀬戸を掛けるのだと意気込んでいる。黄瀬戸が負けそうなので黄瀬戸に織部を薦めておいたが、陶芸熱がしばらく続きそうだ。

私も、楽しくできるのでしばらく続けることになりそうな気配がする。

夜になって、腰・腕・背中の筋肉痛、座り作業ではあるが全身を使っているようだ。

作陶展 [陶芸]

2月9日、寒い、しっかりと冷えている。

陶工房での作品展が3日間あるので、朝、搬入に行ってきた。10席用意してあったのだが1席空いているということだったので、協力しようと出展した。

素人の作品展なので限られた大きさの作品を何点か展示するケースが多い。10席撮ってみたが水平目線で撮ると、作品がかぶってしまうので上から撮らざるをえないことに初めて気づいた。

盆栽展の撮影は何度も経験しているが、概ね水平目線で撮っているため、作品の特徴がよくわかる。

そんなことを考えながら、「石見の喫茶店」で休憩。

コブシが生けてあったので、あー、冬なんだと今更思いつつ北国の春を思い出した。

厳寒の北国だけでなく、東京では今年の初雪らしい。当地は雪の気配はないものの寒くて心臓も震えているほど、春はまだまだ遠い。

陶工房での作品展が3日間あるので、朝、搬入に行ってきた。10席用意してあったのだが1席空いているということだったので、協力しようと出展した。

素人の作品展なので限られた大きさの作品を何点か展示するケースが多い。10席撮ってみたが水平目線で撮ると、作品がかぶってしまうので上から撮らざるをえないことに初めて気づいた。

盆栽展の撮影は何度も経験しているが、概ね水平目線で撮っているため、作品の特徴がよくわかる。

そんなことを考えながら、「石見の喫茶店」で休憩。

コブシが生けてあったので、あー、冬なんだと今更思いつつ北国の春を思い出した。

厳寒の北国だけでなく、東京では今年の初雪らしい。当地は雪の気配はないものの寒くて心臓も震えているほど、春はまだまだ遠い。

陶板完成 [陶芸]

2月6日、午前中の雨は、何だかすべてに潤いをくれたようで嬉しかった。

所属していた盆栽連盟の友人からの依頼ごとがあって市民会館へ行った。担当課長が快く引き受けてくれたので、当市も少しずつ良くなっているように思う。

その足で、先月作陶した作品が焼きあがっているはずなので引き取りに行った。友人も初体験の陶芸であったので嬉しそう。

絵はともかくとして、陶板が真っ平に本焼きまでできたことが素直に嬉しい。市民陶芸教室に色々意見を云って改善された組織で、新講師のアドバイスによって出来上がった作品である。

.jpg)

今週末、この工房で作品展を実施するらしい。応募枠が一席残っているとのことで、恥のかきついでに協力することにした。参加費800円はちょっとと思うが、七宝絵付け体験がプレゼントされるらしい。満席の10席に達すれば,企画者も嬉しいのではないか。

出展用にとワンセットとして二部作を考えた。湯飲み茶わんは4年ほど前に同じもの14個目の作陶品。さて、あと2作品、何を出そうかと思案する。

.jpg)

次の作陶では三部作になるように考えたい。花瓶かなと思うが花瓶に花絵はおかしいようだ。ロクロ作りのお皿になりそうな気配がする。

陶板の作陶時に余った土の塊を、スプーンでくり抜いただけの小品用の盆栽鉢、日の丸にならないよう織部釉薬をかけて赤丸部に工夫をこらしたが、ちょっと赤が暗くなってしまった。でも再挑戦はしないつもり。

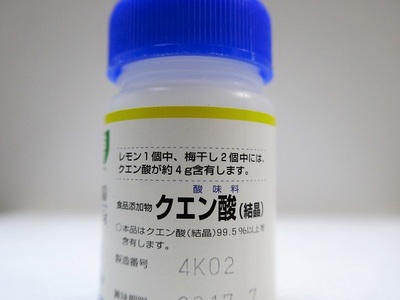

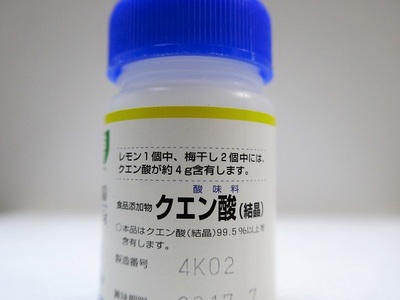

クエン酸水に30分沈めたら、織部がやや発色した。

.jpg)

友人の黄瀬戸釉薬をかけた処女作品。

.jpg)

初体験で、上部に鉢巻をつけたところに盆栽に携わる人であると思う。盆栽よりも陶芸の方が勝負が早いから気に入ったそうだ。木彫りで落款も作ったらしいので次回の陶芸教室も一緒に予約をしておいた。

さて、今朝の雨はけっして心の潤いまでも、もたらしてはくれなかった。よって、まだまだ試練は続いていく。最近、誰もがそうなのではないかとつくづく思う。

所属していた盆栽連盟の友人からの依頼ごとがあって市民会館へ行った。担当課長が快く引き受けてくれたので、当市も少しずつ良くなっているように思う。

その足で、先月作陶した作品が焼きあがっているはずなので引き取りに行った。友人も初体験の陶芸であったので嬉しそう。

絵はともかくとして、陶板が真っ平に本焼きまでできたことが素直に嬉しい。市民陶芸教室に色々意見を云って改善された組織で、新講師のアドバイスによって出来上がった作品である。

.jpg)

今週末、この工房で作品展を実施するらしい。応募枠が一席残っているとのことで、恥のかきついでに協力することにした。参加費800円はちょっとと思うが、七宝絵付け体験がプレゼントされるらしい。満席の10席に達すれば,企画者も嬉しいのではないか。

出展用にとワンセットとして二部作を考えた。湯飲み茶わんは4年ほど前に同じもの14個目の作陶品。さて、あと2作品、何を出そうかと思案する。

.jpg)

次の作陶では三部作になるように考えたい。花瓶かなと思うが花瓶に花絵はおかしいようだ。ロクロ作りのお皿になりそうな気配がする。

陶板の作陶時に余った土の塊を、スプーンでくり抜いただけの小品用の盆栽鉢、日の丸にならないよう織部釉薬をかけて赤丸部に工夫をこらしたが、ちょっと赤が暗くなってしまった。でも再挑戦はしないつもり。

クエン酸水に30分沈めたら、織部がやや発色した。

.jpg)

友人の黄瀬戸釉薬をかけた処女作品。

.jpg)

初体験で、上部に鉢巻をつけたところに盆栽に携わる人であると思う。盆栽よりも陶芸の方が勝負が早いから気に入ったそうだ。木彫りで落款も作ったらしいので次回の陶芸教室も一緒に予約をしておいた。

さて、今朝の雨はけっして心の潤いまでも、もたらしてはくれなかった。よって、まだまだ試練は続いていく。最近、誰もがそうなのではないかとつくづく思う。

素焼き [陶芸]

1月29日、今日も冷たい日でした。

2週間前、年上である盆栽の友人をお誘いして陶芸教室へ行って成形をしました。講師が替わってこれまで知らなかった手法を教えてもらい、陶板が果たして反ることなく平らに素焼きができるのかが課題でした。

ほとんどまっ平にできたうえ表面もすべすべに素焼きができていたのには感動でした。これまでに何人かの先生に教わったことのない手法で思いどおりの結果が得られたからです。

やっぱり、きっちりと主張して新たな展開をみた教室では、私だけでなく何人かの受講者もいくばくかの恩恵を受けているのではないかと思います。

椿絵

.jpg)

予想以上の成果であったので、気持よく椿絵を描くことができました。本焼き後はちゃんと緑の葉になる予定です。

陶板

.jpg)

単に平たい板ですが、限られた環境でこれを作るのはとても難しいことで、新先生に感謝したい気持ちです。

ほぼ平らでした。

.jpg)

前夜、トレーシングペーパーに下書きをしておいたのでカーボン紙を当てて転写です。

.jpg)

与えられているのは2時間ですので、ゆったりはできません。(この写真をアップして下段の花の右側の2枚の葉を描き忘れたことに気づきました。どうも絵が淋しいと感じていたわけです。)

転写完了。

.jpg)

瀬戸市で購入した下絵具と面相筆(大、中、小)。

.jpg)

先々週、余った土でテキトーに作った盆栽鉢、赤丸を描きましたが、日の丸にはならないよう釉薬で工夫しました。うまく本焼きができたらアップします。

.jpg)

教えていただいた落款も出来上がっていました。素焼きのままで使用したいと思っています。

.jpg)

初めて体験した友人も、盆栽鉢の釉薬掛けを無事完了し「来月も鉢を作る」と、熱が入ってきました。

お誘いしてよかったと思っています。

夜、若い釣り友からワカサギ釣りの誘いを受けたので近日中に釣行します。ワカサギ釣りは40年ほど前に2回体験しただけですが、折角誘ってもらったので寒くても気合を入れて行ってきます。

目標は、30匹におきます。

2週間前、年上である盆栽の友人をお誘いして陶芸教室へ行って成形をしました。講師が替わってこれまで知らなかった手法を教えてもらい、陶板が果たして反ることなく平らに素焼きができるのかが課題でした。

ほとんどまっ平にできたうえ表面もすべすべに素焼きができていたのには感動でした。これまでに何人かの先生に教わったことのない手法で思いどおりの結果が得られたからです。

やっぱり、きっちりと主張して新たな展開をみた教室では、私だけでなく何人かの受講者もいくばくかの恩恵を受けているのではないかと思います。

椿絵

.jpg)

予想以上の成果であったので、気持よく椿絵を描くことができました。本焼き後はちゃんと緑の葉になる予定です。

陶板

.jpg)

単に平たい板ですが、限られた環境でこれを作るのはとても難しいことで、新先生に感謝したい気持ちです。

ほぼ平らでした。

.jpg)

前夜、トレーシングペーパーに下書きをしておいたのでカーボン紙を当てて転写です。

.jpg)

与えられているのは2時間ですので、ゆったりはできません。(この写真をアップして下段の花の右側の2枚の葉を描き忘れたことに気づきました。どうも絵が淋しいと感じていたわけです。)

転写完了。

.jpg)

瀬戸市で購入した下絵具と面相筆(大、中、小)。

.jpg)

先々週、余った土でテキトーに作った盆栽鉢、赤丸を描きましたが、日の丸にはならないよう釉薬で工夫しました。うまく本焼きができたらアップします。

.jpg)

教えていただいた落款も出来上がっていました。素焼きのままで使用したいと思っています。

.jpg)

初めて体験した友人も、盆栽鉢の釉薬掛けを無事完了し「来月も鉢を作る」と、熱が入ってきました。

お誘いしてよかったと思っています。

夜、若い釣り友からワカサギ釣りの誘いを受けたので近日中に釣行します。ワカサギ釣りは40年ほど前に2回体験しただけですが、折角誘ってもらったので寒くても気合を入れて行ってきます。

目標は、30匹におきます。

陶芸教室 [陶芸]

織部釉薬+αの二重掛け作品ではないかと思う。

釉薬が垂れていても、窯板からはずして商品になっていたらしい。

購入した友人が、プレゼントしてくれた。

.jpg)

10月28日の陶芸教室で、女性講師のAさんが受講者に「今後、釉薬を二重に掛けする場合は、2度目の釉薬の中へ作品を入れることは止めてもらいます。2重に掛けする場合は、コンプレッサーか霧吹きでお願いします」と。

さらに「よろしいでしょうか? wildboarさん」と、名指し。

2時間の教室で、コンプレッサーの利用ができるのだろうか?

コンプレッサーがどこにあって、どのように使うのかの説明はない。

そして「作品の上部に斜めに少しだけなら、釉薬の中へ入れてもいいです」とも。

同時にもう一人の女性講師Bさん「ここに置いてある釉薬は、基本的に1度かけするものです」と。

そのようなことは、これまで一度も聞いたことがなかった。

この人達、一体何が言いたいのかよく分からない。

長く教室内に置いてあった釉薬見本作品から、2重がけ見本がなくなっていた。

私を皆の前で罵倒した男性講師、課長、部長が揃って私に謝罪したのは何であったのだろう。

垂れやすくて難しい物であれば、「講師にお訊ね下さい」と注意書きしておけば良いのではないかと提案していたのだが。

これまで2重かけは何度も行ってきている。先回失敗した理由も説明している。

多くの受講生の前で「こんな風にならないようによく考えてやれ!」と強く云われたことを注意したのだが。

長く認めていたことを、講師の暴言から止めてしまうとは一歩後退。

釉薬が垂れていても、窯板からはずして商品になっていたらしい。

購入した友人が、プレゼントしてくれた。

.jpg)

10月28日の陶芸教室で、女性講師のAさんが受講者に「今後、釉薬を二重に掛けする場合は、2度目の釉薬の中へ作品を入れることは止めてもらいます。2重に掛けする場合は、コンプレッサーか霧吹きでお願いします」と。

さらに「よろしいでしょうか? wildboarさん」と、名指し。

2時間の教室で、コンプレッサーの利用ができるのだろうか?

コンプレッサーがどこにあって、どのように使うのかの説明はない。

そして「作品の上部に斜めに少しだけなら、釉薬の中へ入れてもいいです」とも。

同時にもう一人の女性講師Bさん「ここに置いてある釉薬は、基本的に1度かけするものです」と。

そのようなことは、これまで一度も聞いたことがなかった。

この人達、一体何が言いたいのかよく分からない。

長く教室内に置いてあった釉薬見本作品から、2重がけ見本がなくなっていた。

私を皆の前で罵倒した男性講師、課長、部長が揃って私に謝罪したのは何であったのだろう。

垂れやすくて難しい物であれば、「講師にお訊ね下さい」と注意書きしておけば良いのではないかと提案していたのだが。

これまで2重かけは何度も行ってきている。先回失敗した理由も説明している。

多くの受講生の前で「こんな風にならないようによく考えてやれ!」と強く云われたことを注意したのだが。

長く認めていたことを、講師の暴言から止めてしまうとは一歩後退。

四角鉢は失敗しました [陶芸]

10月5日、久しぶりに早朝に菜園へ行ってみたが菜園利用者が減っているように思う。

市民のためにと云いながら、市民目線を持たず自分らの都合(解釈)でしか行動しない管理者に、不審がつのるばかり。

お昼前に、本焼きが終わっている(完成した)タタラ作りの四角鉢を工房へ取りに行った。思ったとおりのいい色が出ていた。

-6f2d5.jpg)

9月9日成形を終えて、9月30日の素焼き後の釉薬掛けを予定していた。その前日の9月29日朝、工房から電話が入った「明日の釉薬掛けは、台風24号の接近に伴い中止になるかもしれないので、よければ今日にされたらどうか?」と。この機会を逃すと完成を見るのは11月になる。幸い今回の作品は四角鉢1点のみなので、短時間にできると判断して出かけた。

先回、成形した作品の素焼きができているので、それに釉薬をかけるのである。

↓ 先回、成形を終えた直後の姿。

.jpg)

↓ 素焼きを終えた作品。

.jpg)

これに淡い青色を出したい。今回は赤い土を使い成形しているので、織部釉薬にナマコ釉薬を軽く掛けると淡い青が出るはずである。

まずは、表面にペーパーを掛けて表面を整える。

.jpg)

サイン入れ、間違えられるので必須。

鉢の内側には、水分を溜めないように釉薬を掛けないので撥釉剤を塗布。

.jpg)

勢いあまって塗らないところへ塗ってしまったので、その部分は再度ペーパーで削った。

織部釉薬 ナマコ釉薬

.jpg)

.jpg)

織部釉薬バケツに入れ、しばらくしてからナマコ釉薬に入れ二重掛けする。二重掛けの場合は高温の窯内で釉薬が垂れやすく、窯板に付着してしまい窯板から取れなくなることがあるので要注意。

ナマコ釉薬は特に垂れやすいうえ変化のしやすい薬なので難しい。ちょっと厚く掛け過ぎた感じがする。

釉薬が上手く乗らなかった部分も生ずるが、指に釉薬を付けて垂らせば問題なし。

表面上の気泡程度のものは指の腹側で軽くこすっておけばよし。

高台部にもしっかり釉薬が掛かってしまった。釉薬が垂れて窯板に付着ししまう可能性が大きい。

高台部の釉薬を垂れてもいいように少し削った。

2年間のブランクがあるので、このあたりの削り幅についての感覚が蘇らない。

削り幅がまだ足りないかもしれない。

1300gあったが、鉢は食器と違い重くても大きな問題はない。

さて、本焼きを待つのみとなったが。

失敗であった。

危惧していたとおり釉薬掛けが厚過ぎて、垂れて窯板に付着し取り外すことができなかったのであろう。高台が破損してしまった。

個人教室であれば、マイナスドライバーで根気よく付着部を叩けばポロリとはずれることもあるのだが。

許容範囲ではあるが細部についても釉薬のかからなかったところもあった。

2年間のブランクは、釉薬掛けの最終段階の感覚が戻らなかったところで問題になったようだ。

今月、再チャレンジのファイトが湧いてきた。

市民のためにと云いながら、市民目線を持たず自分らの都合(解釈)でしか行動しない管理者に、不審がつのるばかり。

お昼前に、本焼きが終わっている(完成した)タタラ作りの四角鉢を工房へ取りに行った。思ったとおりのいい色が出ていた。

-6f2d5.jpg)

9月9日成形を終えて、9月30日の素焼き後の釉薬掛けを予定していた。その前日の9月29日朝、工房から電話が入った「明日の釉薬掛けは、台風24号の接近に伴い中止になるかもしれないので、よければ今日にされたらどうか?」と。この機会を逃すと完成を見るのは11月になる。幸い今回の作品は四角鉢1点のみなので、短時間にできると判断して出かけた。

先回、成形した作品の素焼きができているので、それに釉薬をかけるのである。

↓ 先回、成形を終えた直後の姿。

.jpg)

↓ 素焼きを終えた作品。

.jpg)

これに淡い青色を出したい。今回は赤い土を使い成形しているので、織部釉薬にナマコ釉薬を軽く掛けると淡い青が出るはずである。

まずは、表面にペーパーを掛けて表面を整える。

.jpg)

サイン入れ、間違えられるので必須。

鉢の内側には、水分を溜めないように釉薬を掛けないので撥釉剤を塗布。

.jpg)

勢いあまって塗らないところへ塗ってしまったので、その部分は再度ペーパーで削った。

織部釉薬 ナマコ釉薬

.jpg)

.jpg)

織部釉薬バケツに入れ、しばらくしてからナマコ釉薬に入れ二重掛けする。二重掛けの場合は高温の窯内で釉薬が垂れやすく、窯板に付着してしまい窯板から取れなくなることがあるので要注意。

ナマコ釉薬は特に垂れやすいうえ変化のしやすい薬なので難しい。ちょっと厚く掛け過ぎた感じがする。

釉薬が上手く乗らなかった部分も生ずるが、指に釉薬を付けて垂らせば問題なし。

表面上の気泡程度のものは指の腹側で軽くこすっておけばよし。

高台部にもしっかり釉薬が掛かってしまった。釉薬が垂れて窯板に付着ししまう可能性が大きい。

高台部の釉薬を垂れてもいいように少し削った。

2年間のブランクがあるので、このあたりの削り幅についての感覚が蘇らない。

削り幅がまだ足りないかもしれない。

1300gあったが、鉢は食器と違い重くても大きな問題はない。

さて、本焼きを待つのみとなったが。

失敗であった。

危惧していたとおり釉薬掛けが厚過ぎて、垂れて窯板に付着し取り外すことができなかったのであろう。高台が破損してしまった。

個人教室であれば、マイナスドライバーで根気よく付着部を叩けばポロリとはずれることもあるのだが。

許容範囲ではあるが細部についても釉薬のかからなかったところもあった。

2年間のブランクは、釉薬掛けの最終段階の感覚が戻らなかったところで問題になったようだ。

今月、再チャレンジのファイトが湧いてきた。

意外と難しかったタタラ作り [陶芸]

陶芸を辞めて2年後の先々月、ロクロ作りで再開した時は、体が覚えていて心配したほどでもなく、簡単にメインの鉢ができました。

ロクロよりも簡単で陶芸初期の時は、タタラ作り一本やりで取り組んでいました。今日、9日はロクロではできないタタラ作りで四角鉢を作ってみました。

↓ タタラで作った四角鉢

.JPG)

タタラ作りとは、板状にした土をそのままお皿にするとか、何枚もの板状にした土を貼り合わせて造形物にする手法です。

土を均一化するための菊練り作業はロクロ作りの時と同じです。菊練りした土を1cmのタタラ板を利用して伸ばし棒で、土を板状にします。

寸法を測って同一のサイズに切りそろえます。

本来であれば事前にダンボールなどで、形を作っておけば簡単に切り揃えることができますが、「簡単なんだからすぐにできるよ」と、舐めていたことは否めません。

寸法計算を間違えてカットしたり。切る時に土板が曲がってしまったりと苦労しながら、4枚の側面用の板と底板を作りました。

.JPG)

土を薄くしたドベを糊として、接着面を補強する紐状の土を利用して貼り合わせます。

ドベ

.JPG)

すべての接着面に切り込みを入れてドベを塗り、紐を押さえながら接着します。

.JPG)

貼り合わせましたが、一面の寸法が若干大きかったようで、ややひずみが生じています。

四角い作品は本焼き後に内部へ曲がることがよくあるので、まあーいいやと直しは無し。

底穴を開けて、4個の高台を付けましたが同形の高台作りは難しく、写真を撮ることも忘れたほど熱中していました。こうしてみるとロクロ作りの時の切り高台は付け高台と比較するととても楽です。

.jpg)

細部を色々手当てして完成させたのが冒頭の写真で、作りたかった鉢はこの鉢です。

一応の成形はしたものの、素焼きを終えたところで高台が離れそうな予感がしてなりません。付け高台が離れてしまっ場合の修正法によっても、上手くいかなかったことを何度も経験しています。

陶芸を再開してロクロが上手くいったので、タタラ作りなど3時間もあれば十分と思っていたのに、意外とめいっぱいの5時間かかりました。考えてみればタタラ作りからは4年以上離れていました。

しかしまだ、高台だけ上手く付いていてくれれば、釉薬をかけて名(迷)作ができるかもしれないと淡い期待が・・・

ロクロよりも簡単で陶芸初期の時は、タタラ作り一本やりで取り組んでいました。今日、9日はロクロではできないタタラ作りで四角鉢を作ってみました。

↓ タタラで作った四角鉢

タタラ作りとは、板状にした土をそのままお皿にするとか、何枚もの板状にした土を貼り合わせて造形物にする手法です。

土を均一化するための菊練り作業はロクロ作りの時と同じです。菊練りした土を1cmのタタラ板を利用して伸ばし棒で、土を板状にします。

寸法を測って同一のサイズに切りそろえます。

本来であれば事前にダンボールなどで、形を作っておけば簡単に切り揃えることができますが、「簡単なんだからすぐにできるよ」と、舐めていたことは否めません。

寸法計算を間違えてカットしたり。切る時に土板が曲がってしまったりと苦労しながら、4枚の側面用の板と底板を作りました。

土を薄くしたドベを糊として、接着面を補強する紐状の土を利用して貼り合わせます。

ドベ

すべての接着面に切り込みを入れてドベを塗り、紐を押さえながら接着します。

貼り合わせましたが、一面の寸法が若干大きかったようで、ややひずみが生じています。

四角い作品は本焼き後に内部へ曲がることがよくあるので、まあーいいやと直しは無し。

底穴を開けて、4個の高台を付けましたが同形の高台作りは難しく、写真を撮ることも忘れたほど熱中していました。こうしてみるとロクロ作りの時の切り高台は付け高台と比較するととても楽です。

.jpg)

細部を色々手当てして完成させたのが冒頭の写真で、作りたかった鉢はこの鉢です。

一応の成形はしたものの、素焼きを終えたところで高台が離れそうな予感がしてなりません。付け高台が離れてしまっ場合の修正法によっても、上手くいかなかったことを何度も経験しています。

陶芸を再開してロクロが上手くいったので、タタラ作りなど3時間もあれば十分と思っていたのに、意外とめいっぱいの5時間かかりました。考えてみればタタラ作りからは4年以上離れていました。

しかしまだ、高台だけ上手く付いていてくれれば、釉薬をかけて名(迷)作ができるかもしれないと淡い期待が・・・

本焼き完成 [陶芸]

先月、2年ぶりに再開した作陶で、植木鉢(織部)・飯茶わん(下絵描き)・成形に失敗し変わり小鉢(伊羅保に黒天目の流し掛け)にした作品、3点が完成しました。今月の作陶はスケジュールが合わず休むことにして、8月8日に作品を引き上げてきました。

成形

https://bontsusha.blog.so-net.ne.jp/2018-07-10

釉薬掛け

https://bontsusha.blog.so-net.ne.jp/2018-07-26

さて、3作品のできばえの確認と最後の仕上げです。仕上げの作業は自宅でできます。

↓ 織部の植木鉢

本焼き直後の織部釉薬は、ややくすんでいるのでクエン酸を溶かした水の中に浸しておくと綺麗な緑色に発色します。

↓ 発色した織部鉢

↓ 同拡大

織部鉢については、2年間のブランクを感じさせないほどの成功であったと喜んでいます。

家人のための飯茶わんは、230グラムと重すぎました。せめて180グラム程度にしなければ食事中の手にやや負担がかかります。成形時にもう少し薄く作ることと透明釉薬を掛ける時間を少し短くして釉薬も薄くしたいところです。1、2、3の掛け声の間に掛ける要領を忘れていたようです。

↓ 椿絵の飯茶わん

描いた椿絵にも勢いがなく、久しぶりなのでビビリながら描いた感じが否めません。

構図的にもよろしくないようでした。

↓ 2年半前に描いた湯飲み茶わんの椿絵

飯茶碗はどうやら気に入ってもらえず、小鉢として「べったら漬け」が入っているのを冷蔵庫内で目撃してしまいました。

もう1点は、ロクロ成形に失敗したものの何とか作品にした変わり小鉢。赤伊羅保釉に黒天目釉を流し掛けしました。この釉薬掛けは2年前に失敗しているので再挑戦でした。

↓ 赤伊羅保釉の変わり小鉢

垂れやすい黒天目釉薬の流し掛けは、サッと掛けた点では成功といえます。しかし、全体的に赤伊羅保の釉薬飛びが目立っていました。この釉薬は重くて難しいので、まだまだ研究を要するようです。いっそ、諦めた方がいいかもしれないような難しさを感じています。

↓ 2年前は黒天目の流し方が若干長かったので内部に垂れ過ぎました。

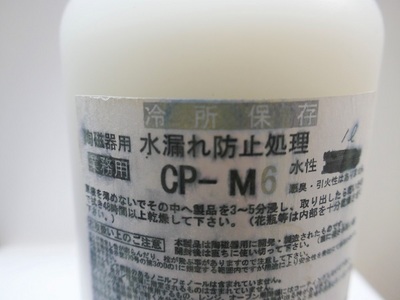

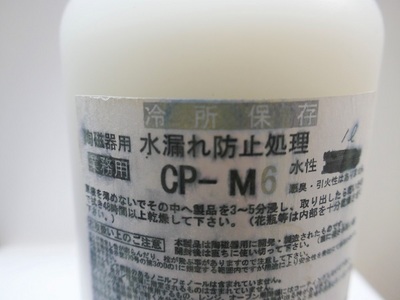

ところで、花瓶とか湯飲み茶わんなどを作った場合は、私程度の技術ではほとんどの場合水漏れが生じます。先生に訊くと、多くの場合、米のとぎ汁を入れて2、3度繰り返せば良いと云われていましたが、あまり効果がないことを体験しています。

水漏れ防止剤を知ってからは100%漏れなくなりました。食器用もあるので安全性にも問題はないと思います。

↓ 水漏れ防止剤

久しぶりの作陶体験、総じて65点ほどの自己評価をしました。次回は、もっと深い植木鉢に挑戦しようと思っています。

ロクロにするかタタラ(土を板状にして貼り合わせる)にするかの成形法については思案中です。

成形

https://bontsusha.blog.so-net.ne.jp/2018-07-10

釉薬掛け

https://bontsusha.blog.so-net.ne.jp/2018-07-26

さて、3作品のできばえの確認と最後の仕上げです。仕上げの作業は自宅でできます。

↓ 織部の植木鉢

本焼き直後の織部釉薬は、ややくすんでいるのでクエン酸を溶かした水の中に浸しておくと綺麗な緑色に発色します。

↓ 発色した織部鉢

↓ 同拡大

織部鉢については、2年間のブランクを感じさせないほどの成功であったと喜んでいます。

家人のための飯茶わんは、230グラムと重すぎました。せめて180グラム程度にしなければ食事中の手にやや負担がかかります。成形時にもう少し薄く作ることと透明釉薬を掛ける時間を少し短くして釉薬も薄くしたいところです。1、2、3の掛け声の間に掛ける要領を忘れていたようです。

↓ 椿絵の飯茶わん

描いた椿絵にも勢いがなく、久しぶりなのでビビリながら描いた感じが否めません。

構図的にもよろしくないようでした。

↓ 2年半前に描いた湯飲み茶わんの椿絵

飯茶碗はどうやら気に入ってもらえず、小鉢として「べったら漬け」が入っているのを冷蔵庫内で目撃してしまいました。

もう1点は、ロクロ成形に失敗したものの何とか作品にした変わり小鉢。赤伊羅保釉に黒天目釉を流し掛けしました。この釉薬掛けは2年前に失敗しているので再挑戦でした。

↓ 赤伊羅保釉の変わり小鉢

垂れやすい黒天目釉薬の流し掛けは、サッと掛けた点では成功といえます。しかし、全体的に赤伊羅保の釉薬飛びが目立っていました。この釉薬は重くて難しいので、まだまだ研究を要するようです。いっそ、諦めた方がいいかもしれないような難しさを感じています。

↓ 2年前は黒天目の流し方が若干長かったので内部に垂れ過ぎました。

ところで、花瓶とか湯飲み茶わんなどを作った場合は、私程度の技術ではほとんどの場合水漏れが生じます。先生に訊くと、多くの場合、米のとぎ汁を入れて2、3度繰り返せば良いと云われていましたが、あまり効果がないことを体験しています。

水漏れ防止剤を知ってからは100%漏れなくなりました。食器用もあるので安全性にも問題はないと思います。

↓ 水漏れ防止剤

久しぶりの作陶体験、総じて65点ほどの自己評価をしました。次回は、もっと深い植木鉢に挑戦しようと思っています。

ロクロにするかタタラ(土を板状にして貼り合わせる)にするかの成形法については思案中です。

釉薬かけ [陶芸]

2年ぶりに再開した陶芸、2週間前にロクロ成形によって作った植木鉢・飯茶碗・変わり小鉢の素焼きができあがっていました。ヒビが入ったりしていることもなく成功でした。菊練りやロクロが上手くされていないと土の均一化が保てず、この段階でヒビが入ったりして失敗していることもあります。

.jpg)

植木鉢の表面が粗いので、ペーパーを掛けて表面を滑らかにして釉薬の乗りを良くしたり、下絵を描きやすくします。上手くロクロが使えれば最初から滑らかな表面にできますが、まだ一度もペーパーを不要とするようなものができたことはありません。

釉薬は焼き物の表面に汚れが付きにくくしたり、水漏れを防いだり、丈夫にしたりするための被膜を作るものです。もちろん美しい作品にするためにたくさんの釉薬種があります。

植木鉢の場合は、植物の根の成長を促すために鉢にも水分を吸収してもらうよう、内側には釉薬を掛けません。そのために陶磁器用撥釉剤を塗布します。

植木鉢の場合は底部も釉薬をかけないように、また高台の最下部には撥釉剤を幅狭く塗って、窯内で釉薬が流れて板に付着しないようにしておきます。

織部が好きなので、植木鉢には織部釉を塗布しました。よく撹拌して釉薬も均一化させておきます。

幸い植木鉢には底穴を空けていますので、手指を穴に入れて作品を固定して釉薬内にどっぷり浸すことができて、容易です。下の写真の灰色部が施釉したところで、本焼き後には織部の緑色になります。

茶碗などに施釉する場合は、金属の道具で作品を固定します。変わり小鉢には赤伊羅保釉薬をかけました。

飯茶碗には下絵用の絵具で椿絵を描いてみましたが、見直してみて一番上に、もう一枚の勢いのある葉を描くべきだったと反省、作業時間が2時間しかないので以前からこの施釉の日は焦っています。アンケート調査で施釉時間を長くして欲しいと、何度も調査票を提出していましたが、受け入れられず諦めています。

この飯茶碗には透明釉をかけて絵をひきたたせようと思っています。

最後に余計な部分に付着した釉薬をスポンジで拭き取って終了します。来月の作陶日に本焼きができた作品を受け取りますが、陶芸を始めたころは作品の出来栄えを見るまで、胸が高鳴るほどの想いを何度も経験しています。

さて、2年ぶりの今回の作品はどのように仕上がってくるのか楽しみではありますが、もう胸が高鳴るほどの想いはないようです。

.jpg)

植木鉢の表面が粗いので、ペーパーを掛けて表面を滑らかにして釉薬の乗りを良くしたり、下絵を描きやすくします。上手くロクロが使えれば最初から滑らかな表面にできますが、まだ一度もペーパーを不要とするようなものができたことはありません。

釉薬は焼き物の表面に汚れが付きにくくしたり、水漏れを防いだり、丈夫にしたりするための被膜を作るものです。もちろん美しい作品にするためにたくさんの釉薬種があります。

植木鉢の場合は、植物の根の成長を促すために鉢にも水分を吸収してもらうよう、内側には釉薬を掛けません。そのために陶磁器用撥釉剤を塗布します。

植木鉢の場合は底部も釉薬をかけないように、また高台の最下部には撥釉剤を幅狭く塗って、窯内で釉薬が流れて板に付着しないようにしておきます。

織部が好きなので、植木鉢には織部釉を塗布しました。よく撹拌して釉薬も均一化させておきます。

幸い植木鉢には底穴を空けていますので、手指を穴に入れて作品を固定して釉薬内にどっぷり浸すことができて、容易です。下の写真の灰色部が施釉したところで、本焼き後には織部の緑色になります。

茶碗などに施釉する場合は、金属の道具で作品を固定します。変わり小鉢には赤伊羅保釉薬をかけました。

飯茶碗には下絵用の絵具で椿絵を描いてみましたが、見直してみて一番上に、もう一枚の勢いのある葉を描くべきだったと反省、作業時間が2時間しかないので以前からこの施釉の日は焦っています。アンケート調査で施釉時間を長くして欲しいと、何度も調査票を提出していましたが、受け入れられず諦めています。

この飯茶碗には透明釉をかけて絵をひきたたせようと思っています。

最後に余計な部分に付着した釉薬をスポンジで拭き取って終了します。来月の作陶日に本焼きができた作品を受け取りますが、陶芸を始めたころは作品の出来栄えを見るまで、胸が高鳴るほどの想いを何度も経験しています。

さて、2年ぶりの今回の作品はどのように仕上がってくるのか楽しみではありますが、もう胸が高鳴るほどの想いはないようです。

作陶再開 ! [陶芸]

中日ドラゴンズの荒木選手が、2016年7月にホームランを打って以来、今月2年ぶりのホームランを打ちました。

wildboarは、2016年7月に腰痛の悪化から作陶を中止し、今月2年ぶりに再開しました。腰痛の改善がみられているからです。

この先の山の上に「窯場」があり陶芸教室が開かれます。

2年ぶりの教室ではなぜか「冷たい視線が・・・」。

この日の参加者は、11、2名(定員32名)に対して講師3名のほか事務職員が、午前と午後に各1名。

参加費は1400円で、10:00~15:00。土2㎏に、2週間後の釉薬代と焼成代も含まれています。お値打ちなのですが、自治体100%出資会社だからきることなのでしょう。余計なことですが人件費オーバーがちょっと心配。

講師人にも役割分担があるようで、ある講師は参加者への会話や見回り指導もすることなく、ひたすらスマホと雑誌を見ている。講師間にも冷たい雰囲気があるようでした。また、掲示板には私が2年半前に作成した、ある組織のための会員募集広告紙が未だに貼ってある始末。

久しぶりに参加した第一印象であったのでつい話が逸れてしまいました。

さて、最初は土を菊練りで空気を抜きながら土を均質化するための大事な作業ですが、やっばり腰には負担でした。

ロクロによる成形では、ロクロの回転で土が踊らないように円錐形にして芯出しをします。これを覚えるのには、かつて20回(20日)かかりました。ロクロによる円形を作るための基本的な最も重要な作業です。

久したぶりなので心配していたのですが、すぐにできて安心。体が覚えていたのでしょう。

得意な植木鉢成形で、まずは成功。ここまでの所要時間30分。

植木鉢では水抜き用の穴を底に開けておきます。

さらに盆栽などを固定するための針金を通すために、小さい穴3、4個を忘れず開けます。

そうして半乾燥(この日は天日乾燥)をして高台を切ります(付け高台の手法もあります)。

盆栽用鉢の高台作成は、どのようなものにするのか、アイデアの泉で楽しいです。

特別なトラブルもなく、成形ができて安心しました。

次は、家人が使用している、かつての作品の飯茶碗が古くなっているので、飯茶碗に挑戦。

食器なので軽いものにしようと意識したことと、植木鉢が簡単にできた安心感から、あえなく敗退。ちょっとの雑念から失敗してしまい難し面があります。

再度の挑戦では、また変形してしまったため変わり小鉢に利用しよします。

しつこく再々度の挑戦の飯茶碗、目を閉じて指先の感覚だけで成形しましたが、れも納得感は得られなかったもの一応完成。

後片付けもすべて終えて14:00に帰宅。作業開始直後は、右手指が何度も突っ張って苦労しましたが、後半には自然治癒。帰宅後も腰痛に異状はなく、今後も続けられそうです。

翌々週には、施釉や下絵付けなどを予定します。納得感のなかった飯茶碗をいかにうまく仕上げるかの検討も楽しみです。

私の陶芸の原点は、岡山勤務時代に備前焼に魅せられたことにあります。

このたびの西日本地区水害では、死者数170人にも達し、被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。

私が岡山に赴任した年には、津山市で10年ぶりの水害があり、同日には倉敷で大口火災事故もあり大変な思いをした経験でした。また、広島に赴任する5日前には芸予地震が発生しており、これまた大変な1年を費やしました。

今の生活は、そうしたものからできているものだと思われます。

今回の岡山、広島における災害についてはとりわけ、心が痛みます。

1日も早い復興を祈っています。

wildboarは、2016年7月に腰痛の悪化から作陶を中止し、今月2年ぶりに再開しました。腰痛の改善がみられているからです。

この先の山の上に「窯場」があり陶芸教室が開かれます。

2年ぶりの教室ではなぜか「冷たい視線が・・・」。

この日の参加者は、11、2名(定員32名)に対して講師3名のほか事務職員が、午前と午後に各1名。

参加費は1400円で、10:00~15:00。土2㎏に、2週間後の釉薬代と焼成代も含まれています。お値打ちなのですが、自治体100%出資会社だからきることなのでしょう。余計なことですが人件費オーバーがちょっと心配。

講師人にも役割分担があるようで、ある講師は参加者への会話や見回り指導もすることなく、ひたすらスマホと雑誌を見ている。講師間にも冷たい雰囲気があるようでした。また、掲示板には私が2年半前に作成した、ある組織のための会員募集広告紙が未だに貼ってある始末。

久しぶりに参加した第一印象であったのでつい話が逸れてしまいました。

さて、最初は土を菊練りで空気を抜きながら土を均質化するための大事な作業ですが、やっばり腰には負担でした。

ロクロによる成形では、ロクロの回転で土が踊らないように円錐形にして芯出しをします。これを覚えるのには、かつて20回(20日)かかりました。ロクロによる円形を作るための基本的な最も重要な作業です。

久したぶりなので心配していたのですが、すぐにできて安心。体が覚えていたのでしょう。

得意な植木鉢成形で、まずは成功。ここまでの所要時間30分。

植木鉢では水抜き用の穴を底に開けておきます。

さらに盆栽などを固定するための針金を通すために、小さい穴3、4個を忘れず開けます。

そうして半乾燥(この日は天日乾燥)をして高台を切ります(付け高台の手法もあります)。

盆栽用鉢の高台作成は、どのようなものにするのか、アイデアの泉で楽しいです。

特別なトラブルもなく、成形ができて安心しました。

次は、家人が使用している、かつての作品の飯茶碗が古くなっているので、飯茶碗に挑戦。

食器なので軽いものにしようと意識したことと、植木鉢が簡単にできた安心感から、あえなく敗退。ちょっとの雑念から失敗してしまい難し面があります。

再度の挑戦では、また変形してしまったため変わり小鉢に利用しよします。

しつこく再々度の挑戦の飯茶碗、目を閉じて指先の感覚だけで成形しましたが、れも納得感は得られなかったもの一応完成。

後片付けもすべて終えて14:00に帰宅。作業開始直後は、右手指が何度も突っ張って苦労しましたが、後半には自然治癒。帰宅後も腰痛に異状はなく、今後も続けられそうです。

翌々週には、施釉や下絵付けなどを予定します。納得感のなかった飯茶碗をいかにうまく仕上げるかの検討も楽しみです。

写真はcanon SX280HS

私の陶芸の原点は、岡山勤務時代に備前焼に魅せられたことにあります。

このたびの西日本地区水害では、死者数170人にも達し、被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。

私が岡山に赴任した年には、津山市で10年ぶりの水害があり、同日には倉敷で大口火災事故もあり大変な思いをした経験でした。また、広島に赴任する5日前には芸予地震が発生しており、これまた大変な1年を費やしました。

今の生活は、そうしたものからできているものだと思われます。

今回の岡山、広島における災害についてはとりわけ、心が痛みます。

1日も早い復興を祈っています。

-38f39.jpg)

-9ca32.jpg)

-02d7a.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)